10 anni dalla crisi

La storia

Economia

Società

La crisi del 2008 di Lehman Brothers

Il crollo della banca statunitense Lehman Brothers diede inizio alla peggiore crisi finanziaria degli ultimi anni, conosciuta come la crisi dei “mutui subprime”, i cui effetti non si sono ancora del tutto esauriti. idealista/news, attraverso nove variabili, e con l’aiuto di Maurizio Mazziero di Mazziero Research e del prof. Fabio Sdogati del Politecnico di Milano, ha analizzato come il mondo e l’Italia siano cambiati in questi anni.

Come tutto ebbe inizio

La prima avvisaglia del crollo imminente si ebbe in realtà l’estate precedente al collasso di Lehman Brothers. Nell’agosto 2007, infatti, Bnp Paribas congelò tre fondi investiti in Asset Backed Securities americane, cioè obbligazioni garantite da mutui ipotecari ad alto rischio, impacchettati in prodotti finanziari che ne nascondevano la reale pericolosità. Da tempo, infatti, le banche Usa concedevano mutui con generosità, complici i tassi di interesse favorevoli, e tra i vari contratti molti avevano alta probabilità di non venire rimborsati. Rappresentando, quindi, rischi più alti ma anche più elevati rendimenti.

Quando però in America l’insolvenza nei mutui fece crollare i prezzi delle case, con essi si inabissarono anche le quotazioni dei prodotti Abs. Nonché delle banche che li utilizzavano. Al crollo in Borsa di Bnp Paribas nel 2007, quindi, seguì l’anno dopo il collasso di Aig, e di Bear Sterns, Merrill Lynch, Morgan Stanley, queste ultime oggetto di salvataggio dal governo. L’ultimo crollo, a settembre, fu appunto quello di Lehman Brothers, che fece più rumore di tutti perché da quel momento nessuno poté più ignorare che i titoli spazzatura avevano invaso i portafogli degli investitori di tutto il mondo. Causando il fallimento di migliaia di imprese e problemi in varie nazioni che avevano investito in vario modo in prodotti “tossici”.

Oltreoceano, il primo Paese europeo a subire le conseguenze della crisi finanziaria fu la Grecia, la nazione dalla situazione debitoria più compromessa. Irlanda, Portogallo, Italia fecero seguito, anche se evitando il commissariamento da parte della cosiddetta “troika”. L’intero sistema dell’euro vacillò, rendendo evidente che l’unità europea, che fino ad allora era data per scontata, non era reale: le differenze tra nazione e nazione esistevano eccome, e lo spread (il differenziale tra il costo di rifinanziamento del debito statale a dieci anni dei vari Paesi raffrontato con lo stesso parametro della Germania, la sola nazione considerata ancora stabile) ne divenne la prova tangibile. Lo spread italiano, ad esempio, superò negli anni peggiori quota 500, a testimoniare la scarsa credibilità delle finanze del nostro Paese.

L’Europa corse ai ripari emettendo diversi regolamenti in difesa delle buone pratiche finanziarie e della trasparenza in termini di conoscenza della composizione dei prodotti di investimento. Allo stesso tempo ogni Stato, dovendo uscire dalla crisi, si vide imporre il rispetto di stringenti parametri di bilancio che potessero aiutare la ripresa. Primo fra tutti, l’obbligo di mantenere al 3% il rapporto deficit/Pil, e al 60% il rapporto tra debito pubblico e Pil.

Tra vincoli di bilancio e difficoltà preesistenti nell’economia, l’Italia fa ancora fatica a risalire la china: dopo dieci anni e diversi avvicendamenti al governo, non si può ancora dire che il peggio sia passato, nonostante qualche segnale di maggior fiducia inizi a farsi strada. Meglio è andata a nazioni che partivano da una struttura economica più forte e hanno saputo reagire meglio alla crisi, approfittando anche delle politiche monetarie a favore degli investimenti intraprese dalla Bce di Mario Draghi.

Gli stessi Stati Uniti, da cui tutto è partito, solo dopo pochi anni hanno rialzato la testa, riformando per prima cosa il settore che aveva causato il problema, ovvero quello dei mutui. Non più concessione di finanziamenti con scarse garanzie, ma richiesta di accurate credenziali e di un contributo in liquidità pari almeno al 25% in liquidi agli aspiranti mutuatari, sono state solo alcune delle misure adottate per sostenere anche finanziariamente le compravendite immobiliari. Presto il mercato real estate americano è tornato in salute e la crisi dei subprime, almeno per gli Usa, è rimasta solo un brutto ricordo.

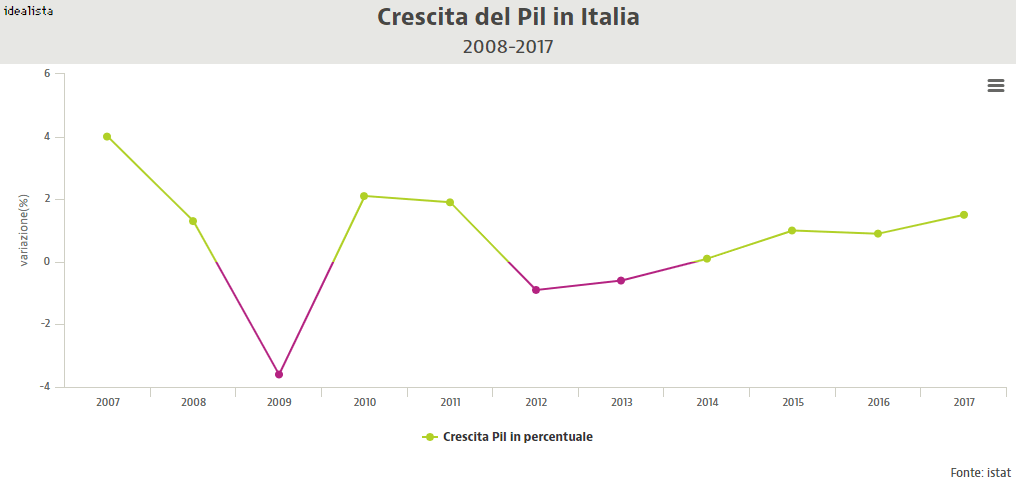

Andamento del Pil in italia negli ultimi 10 anni

A distanza di dieci anni, il prodotto interno lordo italiano si è mosso ben poco, a testimonianza che sotto molti aspetti l’Italia non ha saputo reagire in modo dinamico alle conseguenze della crisi finanziaria seguita al crollo di Lehman Brothers. Nel 2007 il livello del Pil è stato di 1554 miliardi di euro e, tra alti e bassi, è approdato alla fine del 2017 al livello di 1717 miliardi di euro.

Se si guarda al tasso di crescita del Pil la situazione non rosea si fa ancora più chiara: l’Italia risulta essere l’unico Paese, a parte la Grecia, a non aver ancora recuperato il passo sostenuto prima degli anni difficili. Se alla fine del 2007 il tasso di crescita del Pil era di circa il 4%, alla fine del 2008 era già calato all’1,3% per poi crollare del 3,6% l’anno successivo. Dopo vari anni di crescita ferma se non negativa, il 2017 si è chiuso con un +1,5%. Il 2018 probabilmente vedrà un ulteriore +1,2%, ma per tornare ai livelli precedenti la crisi manca ancora un 5%, che sarà colmato, secondo gli analisti, non prima di altri tre o quattro anni.

Debito pubblico e deficit

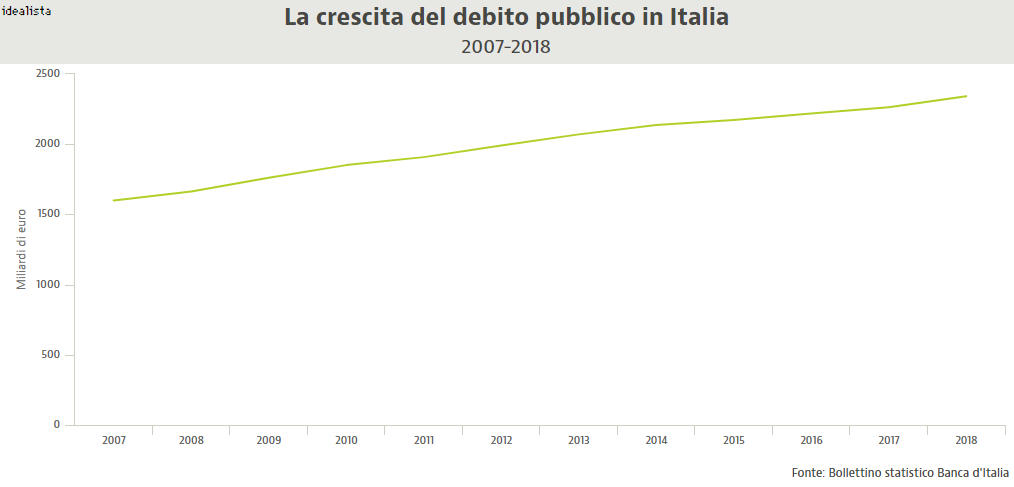

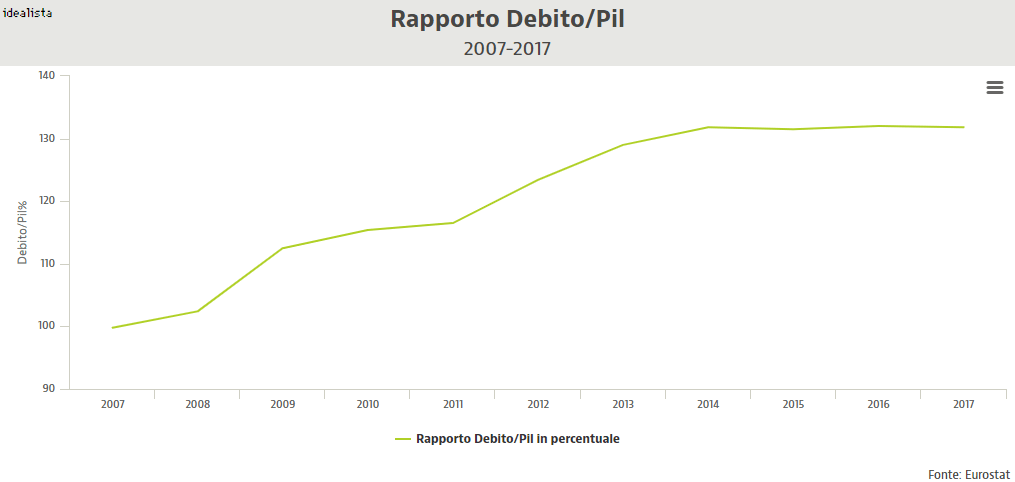

Il livello del debito pubblico è uno dei maggiori punti di debolezza dell’economia italiana. Nonostante il rapporto ottimale rispetto al Pil secondo le indicazioni dell’Unione Europea sia fissato nel 60%, infatti, il nostro Paese non è mai stato in grado di rispettare questo parametro. Nel 2007, quando la crisi non si era ancora manifestata, il livello del debito pubblico rispetto al Pil era del 103,4% (a 1600 miliardi di euro). Alla fine del 2008 si parlava di un rapporto debito/Pil del 106,5% (a 1663 miliardi di euro), misura che non ha fatto che aumentare negli anni più duri della crisi, che per l’Italia si sono collocati tra il 2011 e il 2015.

Nel 2017, nonostante le politiche fiscali che dovevano assicurare maggiori risorse per la riduzione del debito, questo non si è ridotto affatto, dal momento che i maggiori introiti sono stati impiegati in spesa pubblica legata, più che altro, all’erogazione di ammortizzatori sociali che non hanno avuto i risultati sperati in termini di crescita economica.

Il 2017 si è quindi concluso con un debito pubblico di 2663 miliardi di euro, il più alto di sempre, con un rapporto debito/Pil del 131,8%. Secondo gli analisti è forse prossima una inversione di tendenza, che porterà alla fine del 2018 a una lieve riduzione: il rapporto debito/Pil dovrebbe avvicinarsi quindi al 131% entro la fine dell’anno.

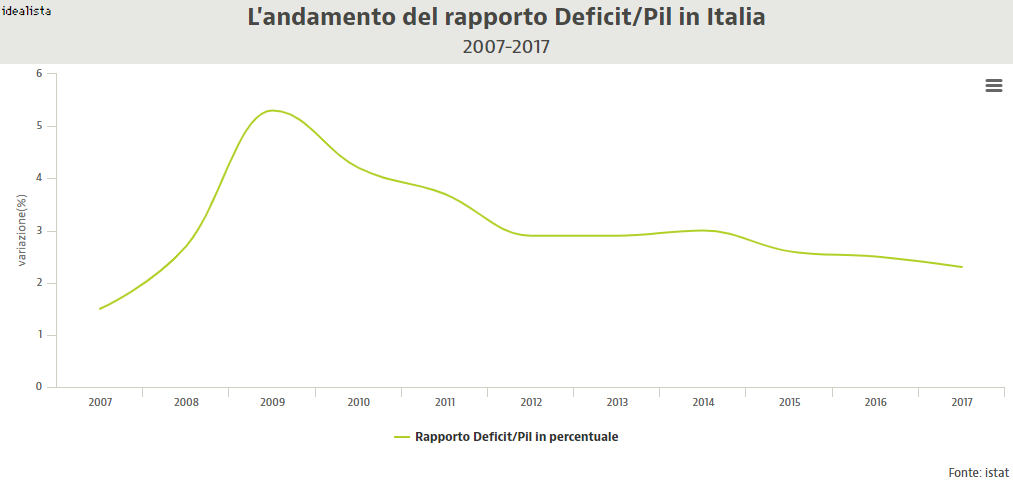

Quanto al rapporto tra deficit della pubblica amministrazione e Pil, che secondo i parametri dell’Unione Europea non dovrebbe superare il 3%, l’Italia è sempre stata in grado di rispettarne i limiti, anche se questo non è servito a innescare la crescita economica come si è invece verificato in altri Paesi, come la Francia, che ha sistematicamente sforato questo parametro.

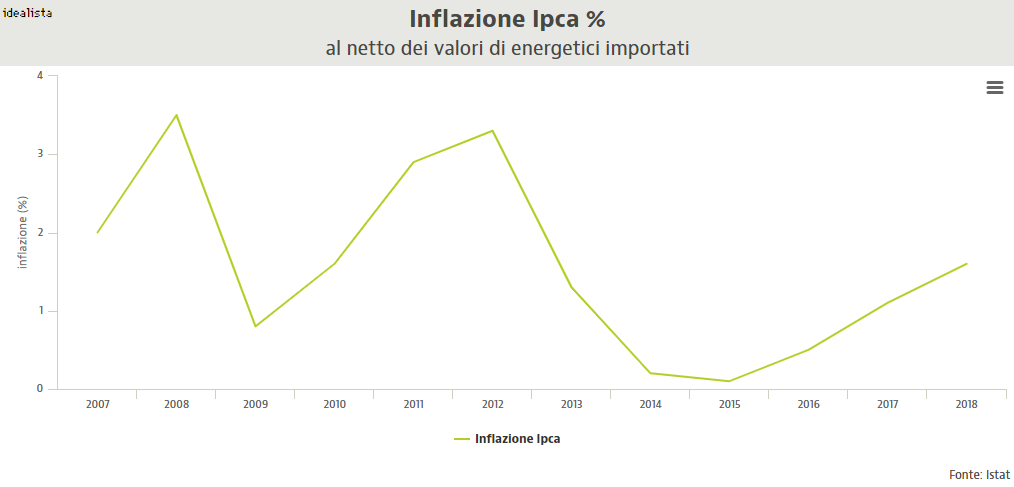

L'evoluzione dell'inflazione in Italia dalla caduta di Lehman Brothers

L’andamento dell’inflazione in Italia negli anni della crisi ha seguito un movimento altalenante, che però raramente è stato legato a un aumento dei consumi. In questo caso segnalerebbe una crescita dei prezzi “sana” perché causata dal mercato. Al contrario, i momenti di crescita inflazionaria in Italia hanno coinciso con l’aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime o dei costi di energia e servizi, mentre i momenti di decrescita dei prezzi hanno accompagnato le fasi stagnanti dell’economia.

La stabilità dei prezzi è una delle richieste da parte della Bce nei confronti di ogni Stato dell’Unione Europea, nonché una delle motivazioni che ha spinto il governatore Mario Draghi a optare per la soluzione di tassi di interesse pari a zero accompagnata dal Quantitative Easing, che, iniettando liquidità nel sistema creditizio delle nazioni, ha avuto lo scopo di stimolare la disponibilità di spesa e di investimenti, la domanda, e quindi i prezzi. Secondo la Bce un livello “salutare” di inflazione si aggira intorno al 2%.

Nonostante questi provvedimenti, tuttavia, l&rsquo'inflazione italiana continua a essere piuttosto bassa. Se nel 2007 l’aumento dei prezzi era del 2% e nel 2008, nel pieno della crisi, si era impennata addirittura al 3,5%, nel resto del decennio i prezzi sono cresciuti sempre intorno all’1%, con la sola eccezione del 2011-2012 (anni peggiori della crisi in Italia), in cui il livello di inflazione fu spinto vicino al 3% soprattutto a causa della maggiore pressione fiscale.

Fermo restando che una inflazione bassa è comunque una buona notizia per il potere d’acquisto di famiglie e imprese, un parametro così basso è testimonianza di scarsi consumi e investimenti. Il calo dei consumi al dettaglio non è certo compensato dall’aumento dell’e-commerce. La liquidità a disposizione delle famiglie viene piuttosto tesaurizzata, se pure in conti deposito dal rendimento praticamente nullo dati i tassi di interesse attuali. Una situazione che non è destinata a modificarsi se non con un deciso aumento della fiducia e con una inversione di tendenza dell’andamento dei tassi.

Punti deboli dell'economia italiana

Punti deboli dell’economia italiana

Quella conseguente al crollo finanziario del 2007-2008, in Europa, fu una crisi diversa rispetto a quella americana, legata al problema di insolvenza dei mutui. Nel Vecchio Continente il problema finanziario si è riversato a cascata sugli Stati dell’Unione, nel momento in cui si è reso necessario il “salvataggio” della Grecia. Un’operazione che ha richiesto a ogni membro dell’Ue un grosso sforzo in termini finanziari. Gli Stati che avevano solide finanze sono stati in grado di rispondere a questo appello e anche di continuare a investire nel futuro. Gli Stati finanziariamente più deboli, invece, si sono trovati in serie difficoltà.

Punto di partenza

L’Italia si è trovata in quest’ultima categoria. Secondo gli analisti, la crisi nel nostro Paese è stata tutt’altro che un fulmine a ciel sereno. Il debito pubblico italiano era già molto elevato, gli investimenti pubblici erano bassi e il sistema bancario già fragile. Le richieste di contributi all’Europa per il salvataggio della Grecia hanno quindi sottratto ulteriori risorse da investire a favore della crescita economica. Inoltre, dopo il default della Grecia, è diventato evidente che gli Stati dell’Unione non erano tutti uguali: qualcuno aveva finanze più fragili di altri. Da quel momento quindi gli spread nazionali – ovvero il differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato decennali dei vari Paesi e della Germania, considerata più stabile, - che fino a quel momento erano stati tutti piuttosto bassi, iniziarono a differenziarsi molto tra di loro. Paesi più credibili ebbero spread più bassi, Paesi più “a rischio” subirono impennate importanti.

Livello critico

Lo spread sui titoli di Stato italiani – che fino al 2007 non superava i 50 punti – ha iniziato a impennarsi a partire dal 2008, in concomitanza con la crisi del governo Prodi, rendendo ancora più costoso il rifinanziamento del debito italiano. Lo Stato doveva pagare di più le proprie obbligazioni se voleva trovare investitori pronti a concedergli dei prestiti. Alla fine del 2008 il parametro arrivò in area 150, nel 2010 raggiunse i 200 punti base. Nel 2011, al culmine della crisi del governo Berlusconi, si superarono i 550 punti base.

In questo scenario, i punti deboli dell’Italia si fecero più evidenti. In particolare, la mancanza di risorse da investire in crescita economica evidenziò meno capacità di sostenere la produttività; conseguente aumento della disoccupazione; maggiore invecchiamento dei macchinari e delle tecnologie a disposizione delle realtà produttive; minori investimenti nella formazione della forza lavoro nonché in ricerca e sviluppo; minore sostegno all’imprenditorialità. Di contro, il grosso delle risorse finanziarie fu impiegato nel salvataggio delle banche e nell’erogazione di contributi di disoccupazione e cassa integrazione, che aumentò esponenzialmente come conseguenza della chiusura di moltissime attività. A fornire le risorse per sostenere queste spese fu soprattutto un aumento della pressione fiscale, il che certo non aiutò né il tessuto imprenditoriale né il consumo privato.

Livello attuale

Complice la politica monetaria della Bce, con il Quantitative Easing che ha sostenuto la liquidità delle banche favorendo l’erogazione di credito alle famiglie e alle imprese, e grazie anche al ciclo economico tornato favorevole a livello mondiale, una maggiore fiducia inizia a fare capolino anche in Italia. Tuttavia, siamo ancora ben lontani dall’eguagliare la situazione precedente alla crisi, a differenza di altri Paesi europei, come Spagna o Germania, che ne sono invece già usciti da tempo grazie a fondamentali economici che hanno dato loro la forza di reagire a una crisi che, oggettivamente, ha colpito tutti allo stesso modo ma ha creato più danni solo a quei Paesi meno in grado di riprendersi.

Lo spread, che alla fine del 2017 è tornato intorno a quota 160, oggi viaggia intorno ai 200-300 punti base, appesantito dall’incertezza sulla politica economica del governo. I tentativi di intervenire sul mercato del lavoro e sulla cosiddetta “industria 4.0”, con il recente cambio della guida dell’esecutivo, sono rimasti senza un seguito, e i loro sviluppi sono tuttora avvolti dall’incertezza.

Andamento del mercato immobiliare negli ultimi 10 anni

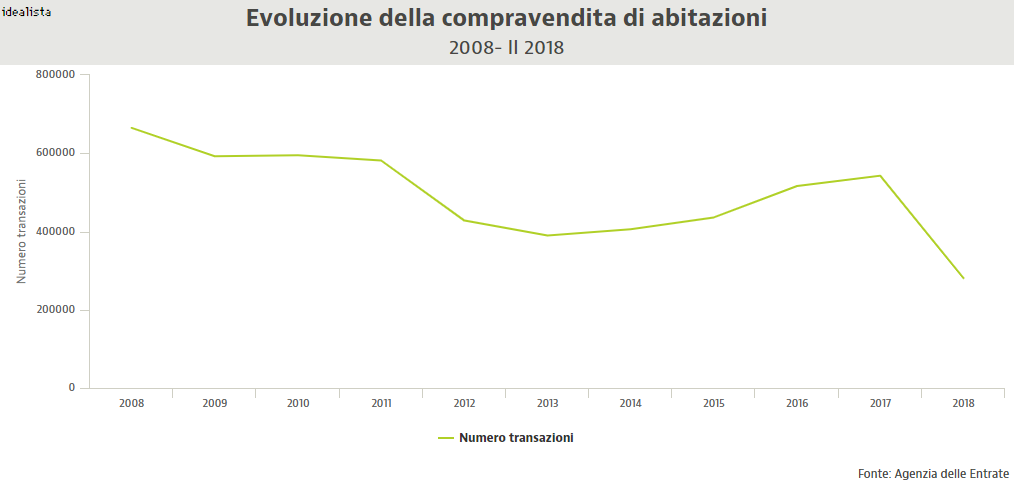

Il livello di compravendite è utilizzato spesso come barometro per comprendere l’andamento dell’economia di un Paese, soprattutto in Italia, dove una delle principali preoccupazioni delle famiglie è proprio la spesa per l'acquisto di una casa.

Per quanto riguarda il numero delle compravendite, solo negli ultimi anni stiamo assistendo a una ripresa tale da riportare i livelli vicini a quelli precedenti agli anni della crisi. Secondo dati dell’Agenzia delle Entrate, infatti, nel 2008 le compravendite immobiliari si aggiravano intorno alle 665mila per scendere drasticamente intorno alle 400mila operazioni nel 2012, nel pieno degli anni peggiori della crisi in Italia, complice l’inasprimento della tassazione sulla casa nonché l’incertezza sulle politiche a sostegno dell’abitare.

Il primo miglioramento nel numero delle transazioni si vide tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 quando si verificò una prima inversione di tendenza, dovuta all’introduzione dei vari bonus a sostegno dell’acquisto e della ristrutturazione delle abitazioni, nonché delle condizioni più favorevoli dei mutui casa. Nel 2017 le compravendite hanno superato quota 540mila.

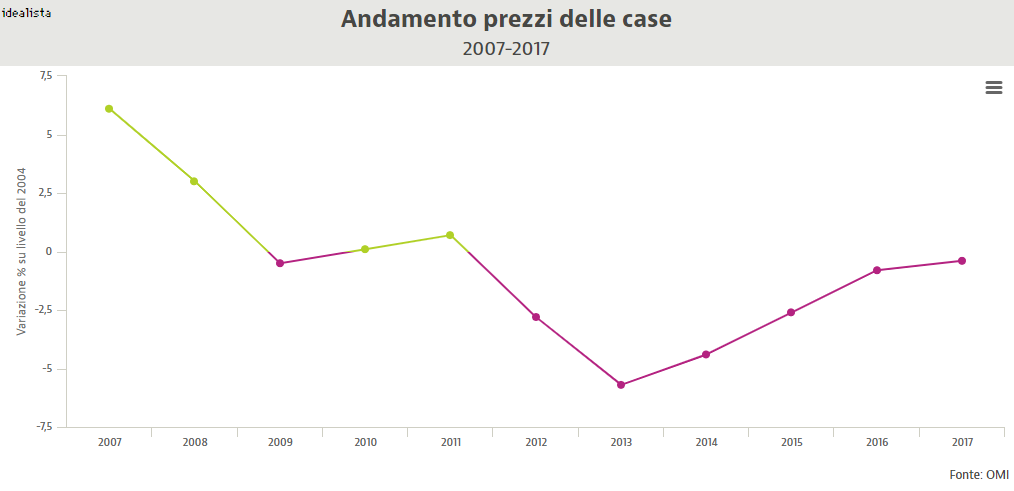

L’aumento nelle compravendite immobiliari, tuttavia, non è stato accompagnato da un simile aumento delle quotazioni immobiliari. Secondo l’Agenzia delle Entrate, fatto 100 il livello dei prezzi immobiliari nel 2004, se nel 2007 si è verificato un aumento del 6,1%, negli anni successivi il calo è stato pressoché continuo, fino a un -5,7% registrato nel 2013. Il che significa che in meno di dieci anni le case si svalutarono di circa il 6%. Quello fu tuttavia anche il momento della ripresa: nel 2017 le quotazioni immobiliari dicono che siamo solo lo 0,4% sotto il livello precrisi del 2004. Siamo comunque ancora lontani dai picchi del 2007: in dieci anni, infatti, il calo nei valori immobiliari ammonterebbe perfino al 40%.

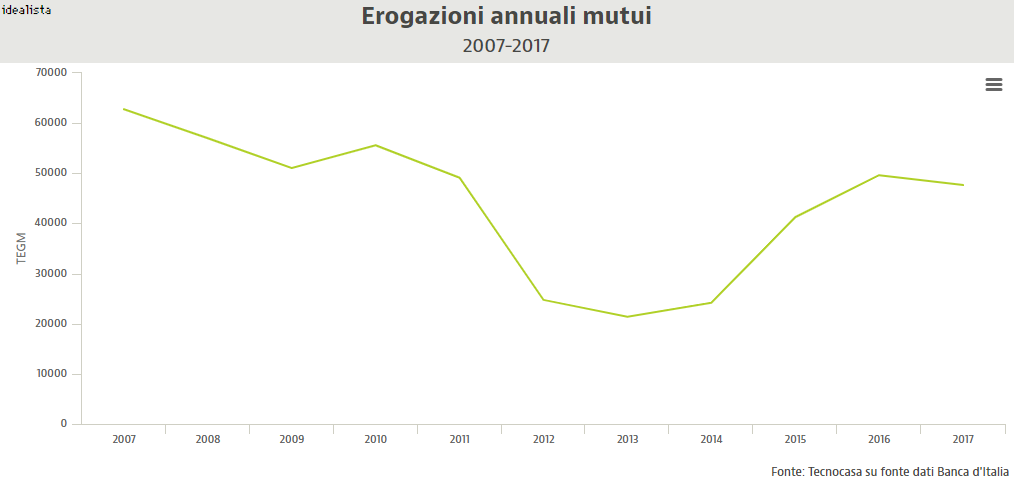

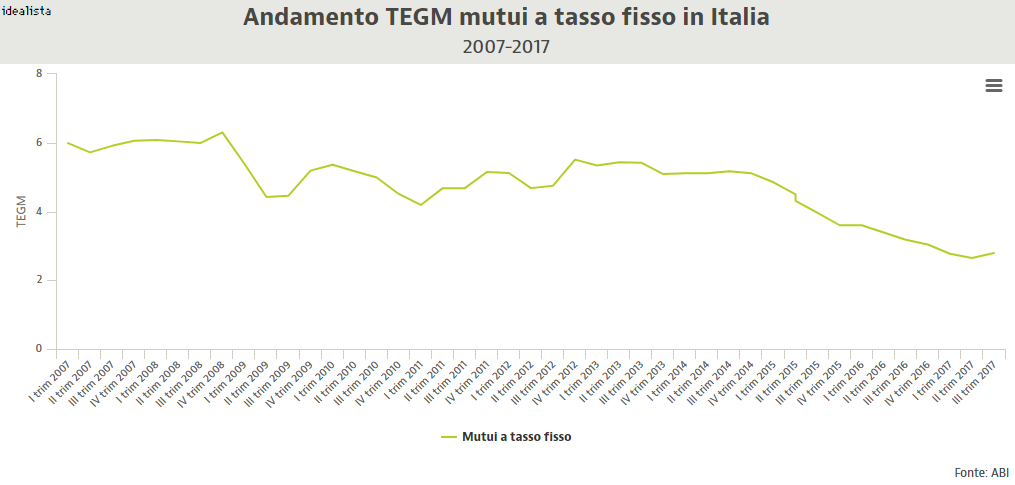

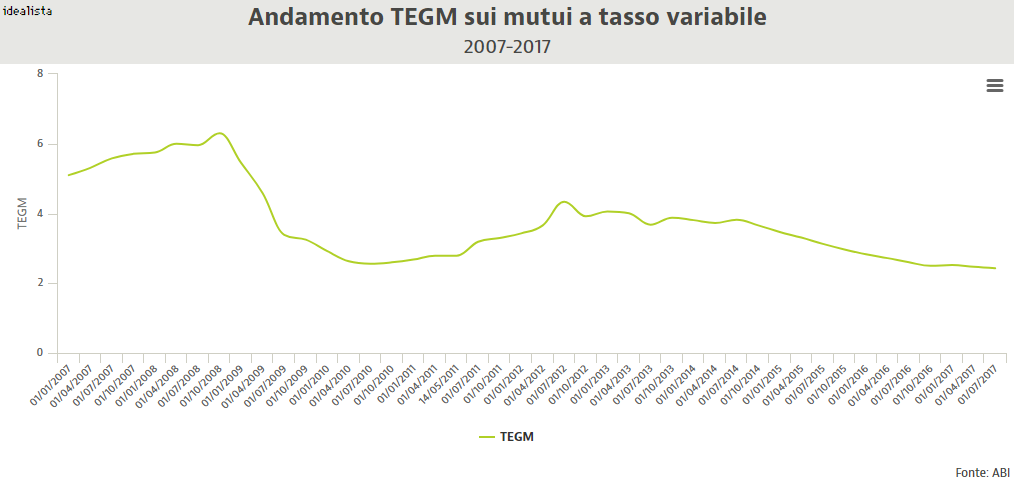

Tassi di interesse sui mutui dall'inizio della crisi

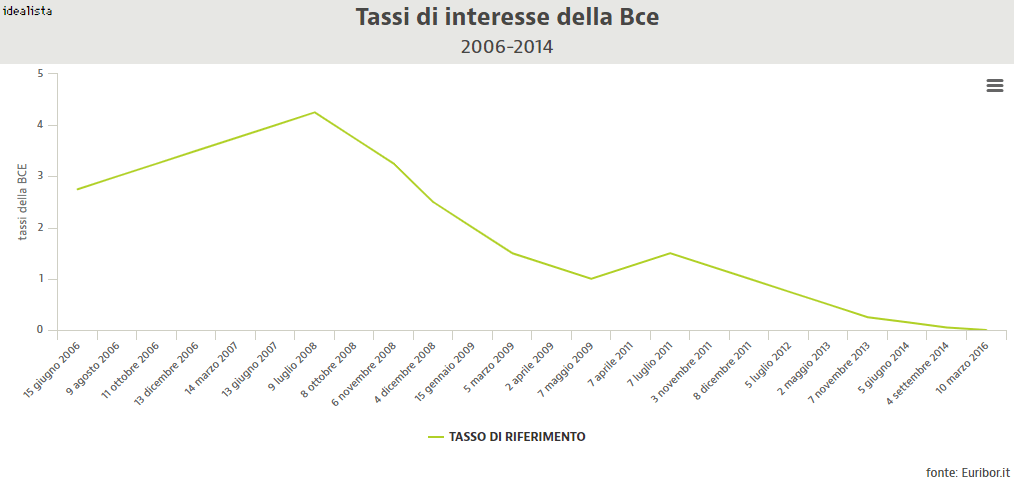

L’aumento delle compravendite immobiliari in Italia è stato uno dei risvolti positivi della crisi finanziaria, soprattutto a partire dal 2014-2015. Tale andamento è dipeso in gran parte da una fortunata combinazione di calo dei prezzi immobiliari, aumento degli sgravi fiscali sull’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni e tassi favorevoli per i mutui ipotecari. Complici i tassi Bce ed Euribor, infatti, i mutui a tasso fisso sono stati per lungo tempo i favoriti dalle famiglie italiane e costituiscono tuttora la scelta preferita da chi desidera acquistare casa fermando nel tempo le attuali condizioni di finanziamento.

Momento più critico

Nonostante l’aumento delle richieste e delle erogazioni di mutui negli ultimi anni, tuttavia, i livelli pre crisi non sono ancora stati eguagliati. Secondo i dati di Banca d’Italia, infatti, se nel 2007 venivano erogati 62,7 miliardi in mutui, nel 2017 si giunge “appena” a 47,6 miliardi. Occorre però tenere conto che nel mezzo di questo percorso si è verificato un crollo, che ha portato nel triennio 2011-2014 a livelli di erogazioni intorno ai 24 miliardi di euro, con una perdita netta di circa 40 miliardi in erogazioni in soli cinque anni. Il che è dipeso senz’altro dalla recrudescenza della crisi che in Italia ha colpito duro soprattutto in quegli anni, in particolar modo a causa del boom di contratti atipici che non assicurava agli aspiranti mutuatari un reddito né un contratto tale da poter fare richiesta di un finanziamento per l’acquisto della casa. Ma si trattava del momento più buio prima della risalita.

Livello attuale

Dal luglio 2012, infatti, seguendo l’andamento dell’Euribor, il tasso effettivo globale medio dei mutui a tasso variabile non ha fatto che scendere; ma dal terzo trimestre 2014 la discesa del TEGM dei mutui a tasso fisso si è fatta talmente più pronunciata da rendere molto più conveniente questo tipo di contratti, soprattutto per chi desiderasse surrogare un mutuo preesistente con un altro a nuove e migliori condizioni. Basti dire che stipulare un mutuo a tasso fisso nel 2007 significava accollarsi un tasso del 6%, mentre oggi non si arriva al 2,8%. Per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, questi nel 2007 subivano un tasso del 5,1% (anche se il picco fu nel 2009 quando i tassi superarono il 6%) mentre oggi si supera di poco il 2,4%.

Previsioni

Nei prossimi anni probabilmente assisteremo a una inversione di tendenza: dal momento che il Quantitative Easing della Bce sta per terminare e i tassi di interesse sono prossimi a risalire, si prevede una lenta ripresa anche dei tassi dei mutui, il che potrebbe rendere più vantaggioso, in futuro, il ricorso al tasso variabile, che già ora per le brevi scadenze risulta più conveniente dei contratti a tasso fisso.

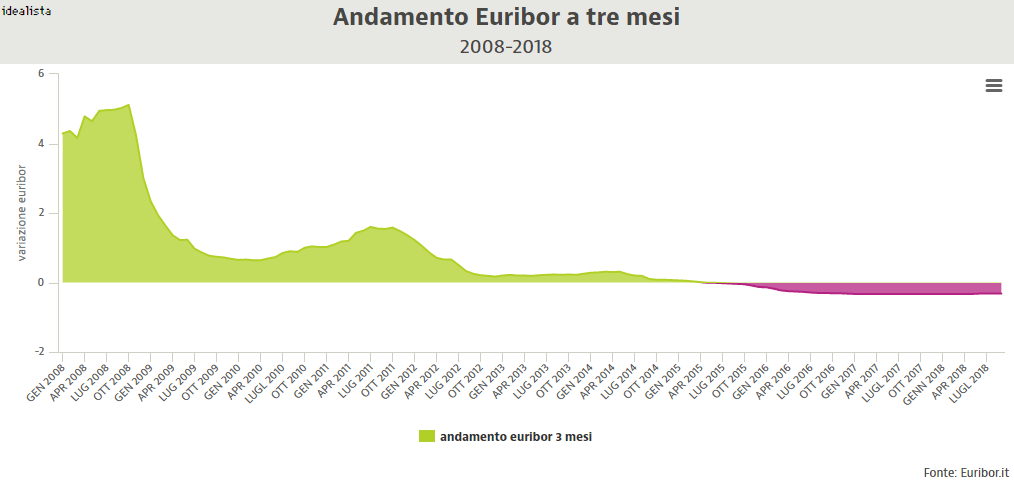

Andamento Euribor dal 2008 e previsioni future

Il tasso Euribor è il principale parametro di riferimento per i mutui residenziali, e il suo andamento è uno dei termometri utili per valutare l’andamento della crisi finanziaria iniziata tra il 2007 e il 2008. In particolare osserviamo l’andamento del tasso a 12, 6 e 3 mesi. Quest’ultimo, in Italia, è il riferimento per i mutui a tasso variabile. In dieci anni questi tassi sono passati da livelli record, tali da mettere in serie difficoltà i mutuatari nel rifondere le rate dei finanziamenti, fino a crollare in territorio negativo, rendendo le rate dei mutui residenziali molto più convenienti. Solo dopo i minimi raggiunti quest’anno, e in vista di un probabile rialzo dei tassi Bce nei prossimi mesi, l’Euribor ha ripreso il suo cammino rialzista, anche se gli esperti prevedono che l’aumento sarà graduale e moderato.

Punto di partenza

All’inizio della crisi il livello dell’Euribor era altissimo. Nel luglio 2008, dopo che la Bce decise il rialzo dei tassi di interesse, l’indicatore a 12 mesi superò la barriera del 5%, fino a raggiungere il 5,39%. Il parametro a sei mesi toccò il picco nel settembre 2008 (5,22%) mentre il tasso a tre mesi lo fece nell’ottobre di quell’anno, quando raggiunse il 5,11%. Dopodiché, toccati i massimi, iniziò la tendenza al ribasso.

Il momento più critico

I livelli dell’estate 2008 furono i più critici, ma non tornarono più. Tra il 2011 e il 2012 si registrarono nuovi rialzi dopo le decisioni di politica monetaria della Bce, con l’Euribor a 12 mesi intorno al 2%, quello a sei mesi che nell’ottobre 2011 sfiorò l’1,8% e l’indicatore a tre mesi che rimase poco sotto l’1,6% nello stesso mese. Tuttavia, l’arrivo di Mario Draghi alla presidenza dell’autorità monetaria e finanziaria europea coincise con l’inizio di un continuo abbassamento del costo del denaro (da due anni i tassi di interesse sono fermi allo 0%), il che portò a un ribasso dell’Euribor fino a livello negativo.

La prima volta che si vide un Euribor sotto la parità fu il maggio 2015, con il tasso a tre mesi sceso a -0,01%: da allora il tasso è rimasto sempre al ribasso. Dal giugno 2017 al maggio 2018 l’indicatore di riferimento dei mutui a tasso variabile in Italia è rimasto fisso sui livelli minimi storici del -0,33%. Solo nel giugno di quest’anno la tendenza si è timidamente invertita, e da qualche mese l’Euribor trimestrale è fermo a -0,32%.

Il livello dei tassi eccezionalmente basso ha favorito, in questi anni, l&rsquoaccesso ai mutui da parte di molti più potenziali proprietari di casa, contribuendo in modo significativo tanto alla stipula di nuovi contratti di mutuo quanto, in particolare, alla surroga di contratti preesistenti, riscritti secondo condizioni molto più convenienti rispetto a quelle vigenti solo un decennio fa. In particolare sono stati preferiti in questi anni i mutui a tasso fisso, che fermano nel tempo le condizioni vantaggiose di tassi ai minimi. Eppure, come testimonia la lieve inversione di tendenza in atto, ogni fase deve pur raggiungere una fine.

Livello attuale

Nonostante l’Euribor continui a restare in territorio negativo, l’indicatore a 12 mesi in agosto ha visto il suo quinto rialzo mensile consecutivo, nonché il più evidente da quattro anni e mezzo. Tale cambio di tendenza dipende dal fatto che i mercati stiano scontando un probabile aumento dei tassi di interesse a partire dal prossimo anno. Presto, quindi, potrebbe arrivare l’era dei tassi variabili.

Previsioni

Cosa aspettarsi per il futuro? La risposta è che l’Euribor tornerà in territorio positivo nei prossimi mesi, anche se i rialzi saranno lenti e moderati, senza bruschi cambiamenti. La previsione è che si torni al segno più nel 2019 e che l’anno si concluda con un livello dello 0,2% per quanti riguarda l’Euribor a 12 mesi, il che porterà un lieve aumento delle rate dei mutui. Occorrerà aspettare un po’di tempo prima di vedere un Euribor a livelli vicini alla sua media storica, intorno al 2%. Per quanto riguarda il tasso a tre mesi, attualmente i future lo prevedono sopra la soglia psicologica dello zero nel corso del 2020. La scadenza trimestrale dell’Euribor dovrebbe successivamente cominciare una costante crescita portandosi a quota 0,50 entro il primo trimestre del 2021 e arrivare sopra l’1% nel 2022.

La disoccupazione in Italia dalla caduta di Lehman Brothers

La crisi seguita al crack finanziario di Lehman Brothers si è abbattuta sul mercato del lavoro in Italia con particolare violenza, incidendo sulla capacità di spesa (e di acquisto di abitazioni) da parte degli italiani. Nonostante la situazione pre crisi, nel 2007-2008, vedesse un tasso di disoccupazione che non superava il 7%, in quegli stessi anni si stavano realizzando riforme del mercato del lavoro che garantissero la flessibilità (in entrata e in uscita), su richiesta dell’Unione Europea.

Punto di partenza

All’alba dello scoppio della crisi la maggior parte dei contratti in Italia erano soggetti al “pacchetto Treu”, introdotto nel 1997: nella maggioranza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato iniziava a farsi strada un certo numero di contratti interinali (in mano ad apposite agenzie di collocamento private), di contratti a tempo determinato diventati rinnovabili, di contratti part time e CO.CO.CO, ovvero a collaborazione coordinata e continuativa. I contributi dei lavoratori contrattualizzati in quest’ultimo modo, in forza della riforma delle pensioni firmata da Lamberto Dini, confluivano in una cassa a “gestione separata”, alla quale inizialmente era obbligatorio devolvere solo il 10% del reddito percepito, già in partenza molto inferiore rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato. Con il tempo tale contributo si innalzò a oltre il 30%, ma rimase invariato il fatto che a fronte di tale versamento non si avesse alcuna certezza che, raggiunta l’età pensionabile, i lavoratori di questo tipo potessero percepire effettivamente una rendita pensionistica.

Date le richieste europee di contenimento del debito e di promozione della flessibilità del lavoro, nel 2003 l’Italia aveva approvato la legge Biagi, con la quale i contratti “atipici” – alla cui schiera venne aggiunta l’ulteriore variante del contratto “a progetto” - furono definitivamente sdoganati e utilizzati con sempre maggiore frequenza laddove le aziende avessero bisogno di ridurre costi o snellire la propria struttura aziendale. Si arrivò a concepire oltre 40 tipologie contrattuali e i lavoratori “flessibili” divennero milioni, tutti accomunati dalla stessa difficoltà a mettere insieme un reddito mensile decente (per non parlare della scarsa possibilità di poter acquistare una casa, con o senza mutuo), di poter pianificare una rendita pensionistica, di poter portare avanti un qualsiasi progetto di vita. Un problema che, oltre che economico, divenne esistenziale.

Il momento più critico

Questo fu il terreno che la crisi trovò al momento della sua esplosione. Il ricorso ai contratti atipici (o alle cosiddette “false partite Iva”) fu molto largo da parte di aziende a rischio, che, data l’assenza di obblighi e vincoli, se ne servirono per aumentare la propria competitività con la consapevolezza di poter licenziare senza problemi in caso di bisogno. Il che in alcuni casi salvò l’esistenza di alcune attività, ma non fece che aumentare il tasso di disoccupazione.

La riforma Fornero del 2012, aggiungendo anche i “voucher” alla già variegata giungla di contratti presenti, e regolamentando solo in maniera formale l’utilizzo improprio di tali contratti, alimentò ulteriormente tale situazione. La percentuale di disoccupati nel 2009-2010 superava l’8%; nel 2014 si sfiorò il 13%. Molti dei lavoratori rimasti a casa, potendo, si reinventarono una professione andando ad alimentare un nuovo popolo di liberi professionisti a partita Iva e dagli introiti molto inferiori rispetto a quelli che i professionisti “storici” (avvocati, notai, commercialisti) erano abituati a percepire.

Situazione attuale

Ultima riforma della serie, nel 2015, è stata il Jobs Act che ha introdotto il contratto di lavoro a tutele crescenti, che sostanzialmente pone maggiore ordine nelle tipologie contrattuali atipiche, pur senza eliminarle del tutto, introducendo la possibilità per le aziende di assumere inizialmente con un contratto a termine da trasformare in indeterminato a fronte di alcuni sgravi fiscali. Dal 2017 sono state poi introdotte ulteriori norme sullo “smart working”, o telelavoro.

Previsioni

Il risultato in termini numerici è stato quello di un tasso di disoccupazione senz’altro in calo: nel 2017 il numero di non occupati è sceso all’11,2% e nel secondo trimestre 2018 si è arrivati al 10,7%. Tuttavia, siamo molto lontani dai livelli precrisi, e anche la composizione della popolazione lavoratrice è sempre più sbilanciata verso i lavoratori precari. Nel 2017 su un milione di posti di lavoro creati solo 27mila erano a tempo indeterminato. Una situazione che peraltro non è solo italiana: secondo Eurostat, a seguito delle politiche di maggiore flessibilità richieste in tutta l’Unione Europea, nello stesso anno 4 nuovi posti di lavoro su 5 erano precari. Il che significa che probabilmente questa sarà la faccia dell’occupazione europea (e italiana) anche nei prossimi anni.

Crisi Lehman Brothers: l'effetto domino sugli altri Paesi

Durante gli anni della crisi, quattro Paesi europei sono stati “salvati”. Allo scopo di evitare un nuovo collasso, gli organismi internazionali che costituivano la cosiddetta “troika” (FMI, Commissione Europea e Banca Centrale Europea) hanno garantito finanziamenti per migliaia di milioni di euro, ma a determinate condizioni. Congelamento dei salari, aumento delle imposte, tagli alle pensioni, riduzione della spesa pubblica, fallimento delle imprese e difficoltà nelle finanze familiari sono stati i volti più comuni della crisi sociale in queste zone.

Punto di partenza

Nel 2008 l’Europa non aveva il minimo sentore di ciò che stava per avvenire. L’economia cresceva e le variabili macroeconomiche erano sotto controllo. Tuttavia, la situazione finanziaria globale finì per imboccare, nell’Eurozona, la via di una crisi del debito che mise al tappeto quattro Paesi (Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro) e fu sul punto di fare a pezzi l’euro mettendo in serie difficoltà Spagna e Italia. Si trattò della più grave crisi fino a quel punto affrontata dalla moneta unica e dall’Unione Europea.

Momento più critico

Da quel momento in poi si verificarono momenti di profonda tensione, a cominciare dal primo salvataggio della Grecia (i cui problemi cominciarono nel 2010) e finendo con il cambio della guardia nei governi di Spagna e Italia nell’autunno 2011. Nel caso dei quattro Paesi salvati, a pagare il prezzo maggiore furono i cittadini, colpiti da un lato dall’aumento delle tasse e, dall’altro, dal taglio dei salari e delle pensioni. Oltre a questo, si registrò un’impennata del debito pubblico, che in Grecia raggiunse il 180% del Pil e in Spagna si aggirò intorno al 100%. La Spagna impiegherà vent’anni a raggiungere il livello di debito pubblico richiesto da Bruxelles.

Ciò che evitò invece all’Italia la sorte della Grecia furono le, pur impopolari, politiche del Governo Monti, che, in carica dall’autunno 2011 alla primavera 2013, tentò di arginare l’impennata del debito pubblico e la perdita di credibilità del Paese (manifestatasi attraverso un imponente aumento dello spread) con misure di austerity.

A far intravedere la fine della crisi nell’Eurozona furono le storiche parole pronunciate dal governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi a fine luglio 2012: “Nell’ambito nel nostro mandato, la Bce farà tutto il necessario per salvare l’euro. E credetemi, sarà sufficiente”. Con queste poche parole le tensioni sui mercati finanziari si dissiparono e la fiducia nella sopravvivenza della moneta unica tornò a farsi strada tra gli investitori. I problemi non si sarebbero risolti a breve, ma fu in quel momento che la crisi del debito toccò il fondo.

Situazione attuale

Dopo quasi un decennio, lo scenario europeo è completamente differente dal momento peggiore della crisi, con Bruxelles che l’ha data per conclusa già la scorsa estate, mentre la Grecia ha superato il più imponente salvataggio della storia. Non restano più dubbi sulla sopravvivenza dell’euro, e Paesi come Portogallo e Irlanda si sono lasciati alle spalle le dure condizioni imposte dalla troika per il riscatto delle proprie economie. Inoltre, ci troviamo in un ciclo economico ascendente che favorisce la situazione di ripresa.

Le principali difficoltà dei Paesi avanzati oggi appaiono più legate ai rischi geopolitici, al terrorismo e all’ambiente che all’economia europea. L’Argentina è stata l’ultimo Paese a richiedere un aiuto finanziario alla comunità internazionale, e anche la Turchia ha risolto una situazione difficile, ma in genere gli effetti di un possibile contagio globale, secondo gli esperti, sono ridotti.

Previsioni

Nonostante la situazione attuale sia molto diversa da quella di qualche anno fa, il futuro si presenta comunque complesso, e non solo a causa dei problemi globali attualmente sotto i riflettori (geopolitica, terrorismo…) ma perché il prossimo anno si verificheranno importanti eventi. Ad esempio, sono in fase di conclusione le politiche della Banca Centrale Europea che hanno dato spinta al’Eurozona e che hanno favorito il ritorno della fiducia negli investimenti e l’accesso al credito per imprese e famiglie in Italia; diventerà effettiva l’uscita dall’Unione Europea della Gran Bretagna (e non è ancora chiaro se si tratterà di una “Brexit” ordinata o senza accordi tra Londra e Bruxelles); infine, potrebbero verificarsi tensioni commerciali tra Usa e Cina, le principali potenze economiche del pianeta.

Lo scenario politico italiano dal 2008 a oggi

L’inizio della crisi post-Lehman in Italia coincise con la fine del secondo governo di sinistra guidato da Romano Prodi, rimasto in carica dal maggio 2006 al maggio 2008, nonché con il quarto governo guidato dall’ex imprenditore Silvio Berlusconi, durato fino al 2011. Durante quest’ultimo esecutivo, le principali misure hanno riguardato - oltre che la riforma della scuola del ministro Mariastella Gelmini e alle norme sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio a comparire in tribunale, dichiarata incostituzionale e abrogata - le norme sul rimpatrio dei capitali illegalmente detenuti all’estero (il cosiddetto “scudo fiscale”). In termini di politica economica, in nome dell’ispirazione neoliberista della fazione politica, poco fu fatto dal Governo a sostegno delle imprese. In mancanza di una reale politica industriale, il tessuto economico del Paese fu quindi facile preda dei crolli finanziari causati dalla crisi.

Il momento più critico

La situazione si fece critica nell’estate 2011; anche alla luce della scarsa credibilità internazionale del governo Berlusconi (a novembre 2011 lo spread Btp/Bund tedesco raggiunse i 575 punti base), questi fu spinto alle dimissioni e sostituito dal governo “tecnico” dell’ex presidente della Commissione Europea Mario Monti, che concluse la XVI legislatura nel 2013 restando al timone dell’Italia negli anni peggiori della crisi. Per fronteggiare le pessime acque nelle quali il Paese navigava, il mandato di Monti fu quello di rimettere in sesto i conti pubblici soprattutto alla luce delle richieste da parte dell’Unione Europea. Le misure attraverso le quali ciò avvenne furono però improntate all’austerity e all’inasprimento fiscale, più che all’investimento nella crescita, per il quale, anche volendo, la crisi del debito unita agli oneri per il salvataggio della Grecia avrebbe lasciato ben poche risorse disponibili.

La politica fiscale aggressiva del Governo Monti ebbe però l’effetto di deprimere ancor più consumi e occupazione. Va ricordato in quegli anni anche l’inasprimento delle tasse comunali sulla casa, diretta conseguenza delle più stringenti norme statali di contribuzione e pareggio di bilancio a livello locale. Questa variabile non risultò gradita al mercato immobiliare che infatti attraversò in quegli anni una fase di stallo e di crollo dei prezzi, sbloccatasi solo anni dopo anche grazie all’andamento dei tassi dei mutui che rese conveniente il ritorno alle compravendite.

Altra riforma impopolare del Governo Monti fu la quella del lavoro e della previdenza firmata dal ministro Elsa Fornero. Se in tema di lavoro cambiò poco rispetto allo scenario esistente, in tema di previdenza la grande novità fu l’introduzione del sistema contributivo, che creò tuttavia problemi a una grossa fetta di lavoratori prossimi alla pensione (i cosiddetti “esodati”).

Terminata la legislatura, le elezioni dell’aprile 2013 portarono al governo Enrico Letta, scalzato meno di un anno dopo dall’esponente del centro sinistra Matteo Renzi, rimasto in carica alla guida del governo dal febbraio 2014 al dicembre 2016. Durante il suo governo, ricordato per alcuni massicci interventi di salvataggio di istituti di credito e non solo, furono varate misure fiscali volte a allentare la stretta delle tasse su famiglie e imprese; fu abolita l’Imu sulla prima casa; furono introdotti sgravi fiscali all’acquisto e alla ristrutturazione di abitazioni; fu ulteriormente ridotta la spesa pubblica introducendo però misure di sostegno al consumo (come gli 80 euro in più nelle buste paga) che suscitarono non poche polemiche sul reale impatto sull’economia rispetto ai costi sostenuti.

Il deficit pubblico scese, il che in parte fu dovuto più ai tassi di interesse praticamente nulli, che diminuirono di molto i costi, che non a precise politiche economiche. Sotto il profilo delle politiche del lavoro, il Jobs Act del governo Renzi aumentò le assunzioni pur senza assicurarne la durevolezza. Quanto alle politiche per l’industria e il commercio, il governo Renzi, e in particolare il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, si rese protagonista di alcune misure a sostegno della competitività, dell’innovazione e della tecnologia (il piano Industria 4.0) mirato a incentivare le imprese perché sfruttassero la congiuntura economica mondiale tornata favorevole.

Situazione attuale

Al momento, tuttavia, l’incertezza è tornata. Nel dicembre 2016 Renzi fu infatti sostituito da Paolo Gentiloni alla guida dell’esecutivo, dopo essersi dimesso a seguito della sconfitta della propria fazione al Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (che prevedeva la riforma del Parlamento Italiano). Il governo Gentiloni, rimasto in carica fino al primo giugno 2018, portò sostanzialmente avanti le politiche di Renzi, ma al contempo non seppe arginare le spinte populiste di scontento generate dalle situazioni di ingiustizia sociale di cui l’esecutivo non si era occupato e alimentate sapientemente dalle forze della destra radicale italiana. A rinfocolare questo clima, una situazione internazionale che ha visto negli ultimi anni l’accentuarsi dei fenomeni migratori dalle zone di guerra e, nel contempo, l’ascesa al potere negli Stati Uniti di un leader smaccatamente xenofobo come Donald Trump.

Alle elezioni della primavera 2018 tuttavia la destra radicale italiana si è rivelata il primo partito di destra, ma non il primo partito in assoluto: per formare un governo si è dovuto infatti fare i conti con il Movimento 5 Stelle, di ispirazione populista ma dalla composizione trasversale. Dopo mesi di incertezza sulla formazione del governo, tra la primavera e l’estate 2018, si è insediato l’esecutivo di Giuseppe Conte, attualmente in carica e di fatto guidato dai due viceministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Il nuovo governo, che nei primi mesi di carica ha affrontato con durezza il tema delle migrazioni portandolo all’ordine del giorno dell’Unione Europea, è in procinto di presentare il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria che conterrà le disposizioni in materia di bilancio e di fiscalità. Tra le misure annunciate, la riduzione della pressione fiscale (tramite l’applicazione della cosiddetta “flat tax” e la revisione delle aliquote di tassazione), la “pace fiscale” (sostanzialmente un nuovo condono sui capitali evasi), il sostegno economico alle famiglie in difficoltà, un possibile correttivo alla legge Fornero sui contributi pensionistici. A parte l’intervento del Ministro di Maio sull’Ilva di Taranto, però, nessuna strutturale politica in tema di industria e crescita economica si profila ancora all’orizzonte.