Il fallimento di Evergrande, società di costruzioni salita agli onori della cronaca già alla fine del 2021 a causa della gestione stravagante e degli elevati livelli di debito, ha fatto tremare le fondamenta del mercato immobiliare cinese, già messo a dura prova da un trentennio di urbanizzazione senza precedenti nella storia. Ma fino a che punto questa crisi può estendersi anche ad altri settori o ad altre regioni del mondo? L’analisi di Giorgio Broggi, analista quantitativo di Moneyfarm.

Le origini dello sviluppo immobiliare cinese

Nel corso degli ultimi tre decenni, la Cina è passata da essere un Paese in via di sviluppo, prevalentemente agricolo, a una delle principali potenze industriali ed economiche del mondo. Sull’onda di questo successo dirompente, tra il 1980 e il 2021 le città cinesi sono state chiamate ad accogliere 700 milioni di nuovi abitanti, quasi il 10% dell’intera popolazione mondiale. Per rispondere a questa enorme domanda di abitazioni, il governo si è impegnato in importanti investimenti infrastrutturali, che hanno portato alla nascita di numerose aziende pubbliche, semi-pubbliche e private, il vero motore del boom immobiliare cinese.

Le origini della bolla immobiliare cinese

L’eccesso di domanda ha permesso al settore immobiliare di aumentare la leva finanziaria più del dovuto, con schemi che consentono alle imprese di costruzione di ottenere credito accollando parte del rischio direttamente ai compratori. Di norma, agli acquirenti di un immobile viene chiesto di anticipare anche fino al 30% del valore di acquisto ancora prima dell’effettiva costruzione, creando un circolo vizioso dove solo gli anticipi su nuove case consentono di completare gli immobili non ancora completati. Circolo vizioso aggravato dai governi locali, per i quali la tassazione su vendita e locazione dei terreni è arrivata a rappresentare il 37% del totale degli introiti fiscali nel 2021.

Questo ha determinato il sorgere di un conflitto di interessi, per cui gli enti locali sono portati ad approvare un numero sempre maggiore di progetti edilizi, in alcuni casi senza una sufficiente considerazione della domanda. Gli enti locali partecipano alla costruzione direttamente o tramite consorzi con i costruttori, emettendo bond e richiedendo prestiti che danno luogo a un’ulteriore opportunità di leva finanziaria al di fuori dei limiti imposti dal governo centrale. Così il settore immobiliare è arrivato, direttamente e indirettamente, a pesare circa il 30% dell’intera economia cinese (Fonte: National Bureau of Economic Research).

Perché l’immobiliare cinese è in crisi

Un settore immobiliare di queste dimensioni crea un pericoloso circolo vizioso alimentato dal debito e ha bisogno di un’economia in crescita per sostenerlo. Ma a sua volta l’economia ha bisogno di un settore immobiliare in espansione per crescere. Purtroppo, in Cina, negli ultimi anni, la congiuntura economica negativa e il naturale rallentamento del processo di urbanizzazione, uniti a misure anti-Covid più severe e prolungate rispetto all’Occidente, hanno portato le banche a ridurre l’offerta di mutui per far fronte a regole sui prestiti più stringenti e il settore delle costruzioni a procedere a rilento, innescando proteste e boicottaggi dei pagamenti dei mutui.

Il che ha determinato il fallimento di Evergrande e ha peggiorato lo stato di salute dei 72 maggiori costruttori cinesi dal 2021 e, in generale, di tutto il settore, in un contesto di mercato sceso dai massimi di qualche anno fa e nel quale a fine aprile c’era addirittura l’equivalente di 4 milioni di case completate ma invendute secondo il Wall Street Journal.

Crisi immobiliare cinese, quali effetti?

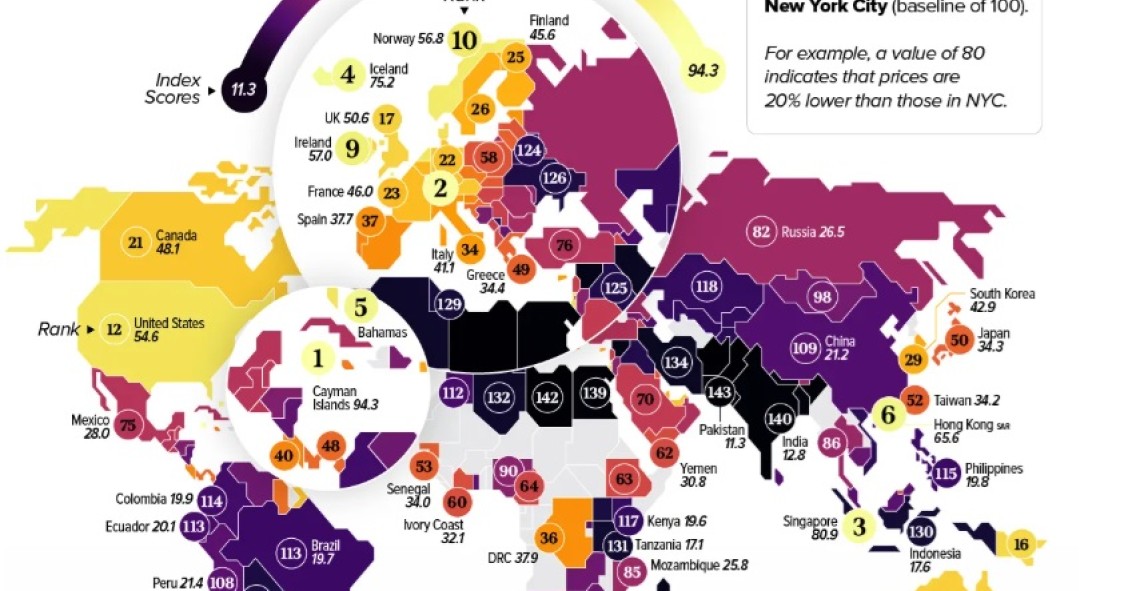

Ora che la bolla si sta “sgonfiando”, ci si interroga sui potenziali effetti della crisi immobiliare e su cosa potrebbe succedere se scoppiasse, con le stime più pessimistiche che si aspettano addirittura tra il 5 e il 10% del Pil per una contrazione del 20% del real estate cinese, oltre che alle ovvie conseguenze negative sull’economia globale. Secondo Bloomberg, l’ammontare di debito dei gruppi immobiliari a rischio default è addirittura pari al 12% del Pil cinese. Finora il governo di Pechino sembra disposto ad accettare di “sacrificare” alcuni costruttori in nome della transizione verso un’economia meno dipendente dal mattone, ma questa tendenza potrebbe invertirsi qualora la crisi assumesse carattere sistemico.

Perché la bolla immobiliare cinese non ci tocca (per ora)

Prevedere con certezza come il governo cinese agirà non è semplice e questo crea preoccupazione nei mercati. Guardando al passato, ci rassicura il fatto che i politici cinesi hanno avuto un track record piuttosto buono in termini di gestione delle sfide economiche. Guardando al rischio di un possibile contagio del settore bancario e finanziario, l’esposizione di quest’ultimo verso il mercato immobiliare non sembra per il momento ingestibile, anche se esiste sempre il rischio che Pechino stia sottovalutando la profondità della crisi, anche a causa della frammentaria architettura finanziaria nata all’ombra del boom economico.

I rischi maggiori sono nascosti nei bilanci non sempre trasparenti e soprattutto nell’immenso sistema bancario ombra, una costellazione di istituzioni finanziarie la cui esposizione al mercato immobiliare resta difficile da quantificare. Nel complesso oggi l’economia globale sembra abbastanza forte da resistere. Ma non escludiamo affatto che questa crisi possa avere un qualche impatto sulla crescita globale e sui prezzi degli asset rischiosi, soprattutto in Europa.

per commentare devi effettuare il login con il tuo account