L'edilizia storica conserva dei segreti costruttivi che continuano a influenzare il presente. Tra le tecniche più diffuse nel patrimonio architettonico italiano rientra la muratura a sacco, un sistema che ha caratterizzato secoli di costruzioni ma che oggi pone degli interrogativi importanti in chiave sismica. È importante conoscere questa metodologia costruttiva se si vuole capire come intervenire al meglio sugli edifici storici, e valutare correttamente la sicurezza strutturale di migliaia di immobili ancora abitati.

- Cos'è e cosa si intende per muratura a sacco

- Le diverse tipologie di muratura a sacco

- Costruzione ed evoluzione della muratura a sacco

- I vantaggi della muratura a sacco da conoscere

- Quali sono i contro della muratura a sacco?

- Il consolidamento della muratura a sacco

- Alcuni esempi di muratura a sacco nell'architettura moderna

Cos'è e cosa si intende per muratura a sacco

La muratura a sacco rappresenta una tecnica costruttiva formata da tre elementi distinti:

- due paramenti esterni in pietra squadrata o mattoni;

- un'intercapedine centrale riempita con materiale sciolto.

Questo cuore interno accoglie pietrame irregolare, ghiaia, terra, frammenti di laterizio e talvolta calce, creando un riempimento eterogeneo che si distingue nettamente dalle facce esterne ordinate.

I paramenti esterni vengono collegati attraverso i diatoni, delle pietre passanti che attraversano l'intero spessore del muro garantendo un minimo di connessione tra le parti. La distanza tra questi elementi può variare molto, influenzando la stabilità complessiva della struttura.

Le diverse tipologie di muratura a sacco

Esistono varianti che modificano prestazioni e caratteristiche del sistema. La muratura a sacco propriamente detta presenta un riempimento completamente sciolto, mentre le altre versioni impiegano dei nuclei più strutturati con malta di calce, che conferisce una maggiore coesione.

La tipologia con paramento in pietra da taglio all'esterno e riempimento caotico rappresenta la soluzione più diffusa negli edifici monumentali. Altre varianti utilizzano mattoni per i paramenti esterni, e sono tipiche dell'edilizia minore urbana. La qualità del riempimento varia enormemente, dai semplici scarti di cantiere alle miscele più elaborate con leganti idraulici.

Costruzione ed evoluzione della muratura a sacco

Le origini della muratura a sacco sono antichissime: la diga di Sadd el-Khafara in Egitto, risalente al 2900 – 2600 a.C., e le cinte murarie delle poleis greche furono costruite seguendo questa tecnica, che in Grecia era chiamata emplekton.

Citando le invenzioni degli antichi Romani c'è da dire che loro sfruttavano appieno questa logica costruttiva impiegando l'opus caementicium - precursore del moderno calcestruzzo - per edificare strutture imponenti riducendo tempi e costi. La tecnica attraversò il Medioevo diffondendosi in modo capillare in tutta Europa, adattandosi ai materiali locali disponibili.

Il Rinascimento e il periodo barocco videro un utilizzo massiccio della muratura a sacco per chiese, palazzi e fortificazioni. La ragione del successo risiede nella praticità esecutiva: i muratori specializzati lavoravano ai paramenti esterni, mentre la manodopera meno qualificata si occupava del riempimento interno.

L'Ottocento segna l'apice della diffusione, prima del progressivo abbandono nel Novecento con l'avvento di tecnologie costruttive più performanti. Oggi questa tecnica sopravvive soprattutto negli interventi di restauro conservativo.

I vantaggi della muratura a sacco da conoscere

La muratura a sacco ha diversi pro, che possono essere così riassunti:

- La convenienza economica, poiché il riempimento interno sfrutta materiali di scarto o facilmente reperibili, abbatte i costi rispetto alle murature omogenee in pietra squadrata.

- La rapidità di esecuzione, che consente di innalzare edifici in tempi ridotti.

- Lo spessore murario generoso, che offre un isolamento termico naturale e una massa termica che stabilizza le temperature interne.

- La possibilità di realizzare finiture di pregio mantenendo costi contenuti per la struttura complessiva.

Quali sono i contro della muratura a sacco?

Le problematiche strutturali costituiscono l'aspetto più critico. La mancata collaborazione tra i paramenti esterni e il nucleo interno genera effetti collaterali sotto sollecitazioni sismiche: le due facce tendono a separarsi, provocando il collasso fuori dal piano della parete.

Il degrado del riempimento interno aggrava la situazione nel tempo. Infiltrazioni d'acqua, assestamenti differenziali e decomposizione dei leganti riducono ulteriormente la coesione del nucleo. La disgregazione progressiva crea vuoti che compromettono stabilità e portanza.

La difficoltà diagnostica complica le valutazioni: ispezionare l'interno della muratura richiede indagini invasive o strumentazioni costose. Molti edifici celano condizioni interne peggiori rispetto all'apparenza esterna, generando sorprese durante gli interventi di ristrutturazione.

Il consolidamento della muratura a sacco

Gli interventi di consolidamento mirano a creare una collaborazione tra i componenti murari:

- Le iniezioni di miscele leganti rappresentano la tecnica più diffusa: le boiacche fluide a base di calce idraulica naturale penetrano nel riempimento creando continuità strutturale. Le miscele cementizie risultano troppo rigide, mentre alcune resine epossidiche offrono un’alta resistenza ma a costi elevati.

- Il cuci-scuci prevede l'inserimento di diatoni artificiali che ricostituiscono i collegamenti mancanti o degradati.

- Le tirantature metalliche contrastano le spinte orizzontali, soprattutto in corrispondenza di volte e archi.

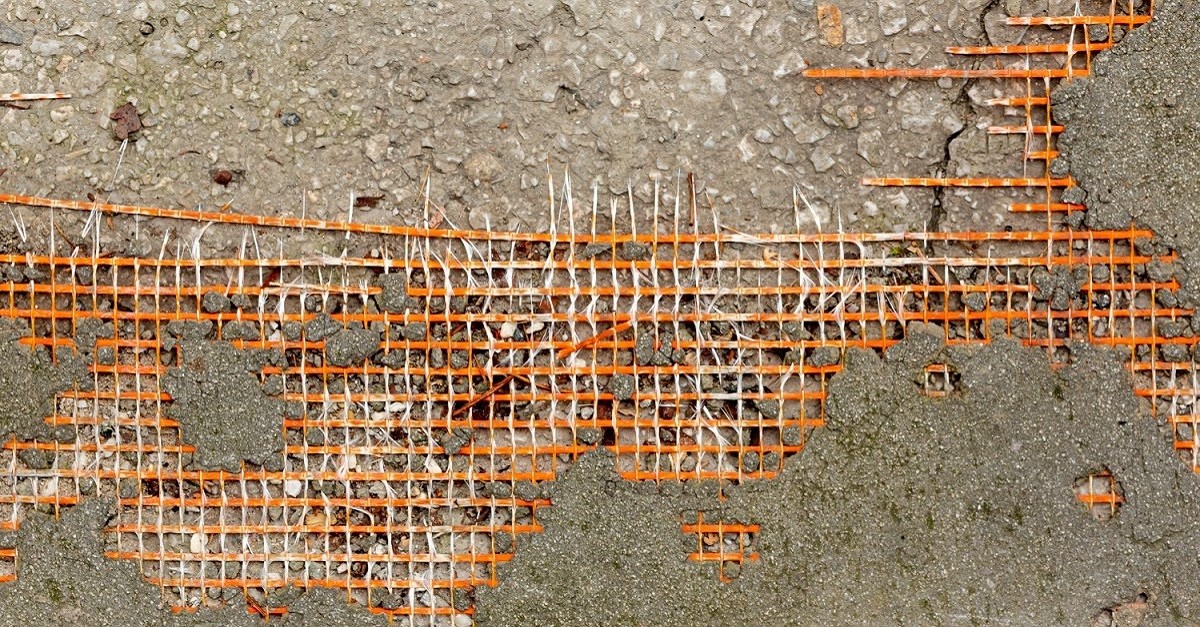

- Gli intonaci armati con reti in fibra di vetro o materiali compositi (FRP) confinano le pareti aumentando la resistenza.

- I cordoli sommitali in calcestruzzo armato o legno distribuiscono i carichi e collegano le murature, fondamentali per il comportamento scatolare dell'edificio.

La scelta della tecnica dipende dallo stato di conservazione, dai vincoli architettonici e dalle risorse disponibili.

Alcuni esempi di muratura a sacco nell'architettura moderna

Alcuni architetti contemporanei reinterpretano questa tecnica storica con consapevolezza progettuale: degli interventi di restauro documentati mostrano come certe maestranze specializzate ripropongano la muratura a sacco per delle integrazioni su edifici storici, garantendo continuità materica e costruttiva.

Alcuni progetti di architettura sostenibile sperimentano delle varianti evolute che recuperano la logica del doppio paramento con riempimenti tecnici: isolanti naturali come sughero, fibra di legno o argilla espansa sostituiscono il materiale incoerente tradizionale. Queste soluzioni coniugano l'estetica della pietra faccia vista con prestazioni energetiche contemporanee.

per commentare devi effettuare il login con il tuo account